奈良と福井を地下で結ぶ【お水送り】も元を糺せばこれもスサノオ信仰の現われか

古都・奈良の東大寺の有名な行事に「お水取り」(修二会)があります

「二月堂」で修される「お水取り」は春の訪れを告げる行事として有名ですね

閼伽井屋(あかいや)から香水を汲み上げ本尊に備えるこの行事は、良弁の高弟実忠によって始められたと伝わっています

さて、その「お水」

「取る」のは奈良の東大寺ですが・・そのお水を「送る」場所があるのはご存じでしょうか・・?

若狭小浜の【お水送り】

福井県の若狭には「お水送り」という神事があります

東大寺の開祖と言われる良弁僧正の高弟「実忠」は東大寺二月堂を建立し14日間の祈りの業「修二会」を始めました

この「修二会」の初日に実忠和尚は「神名帳」を読み上げて、日本中の神々を招かれて業の加護と成就を請うのですが・・若狭の「遠敷明神」だけが漁に夢中になって遅刻をしてしまったそうです・・・

そのお詫びとして二月堂のご本尊にお供えする御香水(閼伽水)を送られる約束をし、二月堂の下に湧水を引いたと伝えられています

これが若狭小浜の【お水送り】であります

この湧水の場所は「若狭井」と名付けられ、川淵は「鵜の瀬」と呼ばれ古来から若狭と大和は地下で結ばれていると信じられてきました

その若狭井から「閼伽水」を汲み上げご本尊にお供えする儀式が大和路に春を告げる神事「東大寺二月堂のお水取り」であり、その神約を護り伝える神事が若狭小浜の「お水送り」なのであります

古より福井と奈良を結んでいる伝統・・そして伝説・・・

今回はその「お水取り」の地を訪れました

「遠敷」(おにゅう)と呼ばれる土地は現在の東小浜駅界隈ですが、そこから南へ4~5km行った所に根来(ねごり)というという場所があります

ここがこの地方を拓き国造りをした遠敷明神(若狭彦命)の発祥地とされており、「白石神社」が建立されていました

遠敷(おにゅう)とは元々朝鮮語の「ウォンフ」(遠くにやる)という言葉が訛ったものに当て字をしたものだそうで・・根来(ねごり)も同じく「コーリ」(古里)が訛った音だといいます・・

それで言うと若狭も「ワカソ」(往き来するの意)だそうで・・奈良(ナラ)も「都」という意になるようです・・

「お水送り」が行われる「鵜の瀬」はちょっとした公園として整備されていました

私が訪れたのは4月でしたが、ちょうど桜咲く時期にて一人腰掛けてお弁当を食べている人がおられました

なんと・・!

良弁僧正の生誕地がここであったとは・・!!

あの司馬遼太郎先生でさえ「街道をゆく~近江散歩・奈良散歩~」の中で良弁僧正を「近江のうまれ?」と書いていましたが・・ここ若狭の・・根来の生まれだったとは・・・

ちなみにその良弁僧正の高弟で修二会を始められた実忠は、一説によるとインドから若狭神宮寺に渡って来たインド僧という話もあるようですが・・古代この列島から大陸各地に人が出て行って各地で文明を興しその後再び列島へ戻って来ているという点から鑑みれば・・なんの不思議も感じない話であります・・

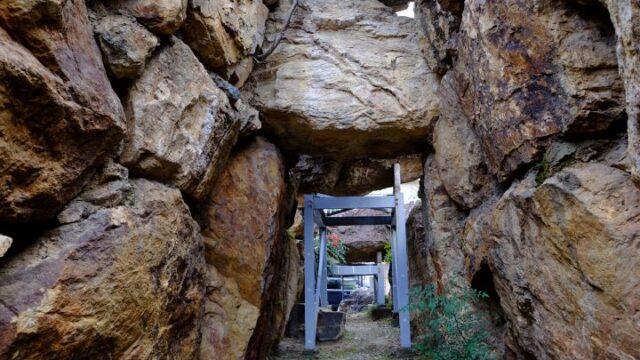

そしてその「白石神社」がヤバすぎる・・・((((;゚Д゚))))!!!

祠の前の苔むした石段・・・

その先に・・・

なんという異界感・・・・(゚Д゚;)

「神社」と言ったところで・・いわゆる有名な大きなお社のそれとはまったく異なる「神」感・・(;゚Д゚)

ここは本当に祀られて「いる」と感じられる祠です・・・!!

大明神・・・・(゚Д゚;)

明神号は吉田唯一神道系・・ですよね・・・・

吉田兼倶・・坂上田村麻呂・・・

漢武帝・・!?

でろでろに朽ちて苔むした狛犬・・・(;゚Д゚)

真昼間の快晴な日でありましたけれども・・・

この場所だけまったく異空間でありました・・・・(;゚Д゚)

ここは間違いなく異空間です・・・

異様な空気が張り詰めていました・・・・

公園として整備された一角に「鵜の瀬公園資料館」がありました

中は無人です。ご自由にどうぞ的な資料館でしたが・・誰もいないこともあって・・ここも緊張感溢れる資料館でした・・・

「お水送り」の神事の様子がパネルに展示されていました・・

白装束の行列が松明を持って鵜の瀬に集まっています

白いほっかむりの人たちは「水師」と呼ばれる送水神事を司る人たち・・

行列の先頭には法螺貝を吹く山伏装束の人たちです・・修験道ですね・・・

鵜の瀬で大護摩が焚かれ、住職が送水文と共に御香水を筒から遠敷川に注ぎ込む

若狭の自然と火と水の神が一体となり「お水取り」の行われる大和の国へと至るのであります・・!

役行者の像が険しい眼差しを来館する者に向けていました・・・・(;゚Д゚)

外に出るとちょっとホッとしました・・・(;´Д`)

資料館の前にも「お水送り」について説明する看板が設置されていました

資料館の前に咲き乱れる桜

私は桜って・・綺麗だと思う反面・・何と言いますか・・

どこか「暗さ」を感じてしまう面がありまして・・どちらかというとあまり得意な方じゃないと自分では思っています・・・

この世の全ては陰と陽の両面が存在すると言われますが・・私的には桜は華やかなその花の裏に見え隠れする陰の部分が表れているように感じてしまって・・ちょっと物憂げな気持ちになるんですよね・・・

さて、「お水送り」の舞台、鵜の瀬に行ってみましょう

非常に整えられたという感じの・・鳥居が並んでいました・・

しめ縄も立派ですね・・・

ここを降りると「お水送り」の神事を司る舞台です

なかなか激しい流れですね・・

川岸の石積みに黒く色が変わった凹みがあり・・恐らくそこで大護摩が焚かれるのでしょうね・・

川の対岸の磐座にもしめ縄で祀られている場所があり・・あそこが神なんですね・・

先ほど見た白装束の神事の姿を想像するに・・

ゴウゴウと激しい音をたてて流れる川に神威を感じる思いでした・・・

今回「鵜の瀬」を訪れて、「お水取り」と「お水送り」の奈良と福井の古からの関係性を見て来ましたが・・遠敷明神(若狭彦命)の素性が解らないものの・・古の氏族が若狭と古都にて何らかの関係性を持っていた・・ということだけは確かなんだろうな・・と思いました・・

「水」と聞くとすぐに「龍神信仰」を連想してしまうのですが・・龍と蛇を信仰する出雲族を連想してしまいます・・

出雲族にしろ、天孫族にせよ・・古典神道からみたらどちらも元を糺せば同じシュメール系の海洋民族ということにもなり・・元は同じ海と水(アクア)を司るスサノオの系統ということになりますよね・・!

いずれにしても、遠敷明神だけが漁に夢中になって遅刻してしまったといったような「神話」として伝承されるあたり・・それが何を意味しているのか・・といったところを感じ取ってゆくところに歴史伝承を巡る楽しさがあるように思えます

奈良の「お水取り」に関しては、観光の一環としても触れる機会もあるかと思いますが・・若狭小浜の・・福井の「お水送り」にもぜひ、触れていただきたい・・神話にも通ずる歴史の深遠なる浪漫を感じていただきたい、そのように思います

非常に有意義な小浜巡りでありました!

今回もお読みいただきありがとうございました

感謝いたします