家康の想いも滲む「養源院」の【血天井】|司馬遼太郎をゆく

京都の観光名所のひとつである「三十三間堂」の東大門の向かいに

【養源院】があります

「血天井」や「俵屋宗達の杉戸絵」などで有名な寺院にて、訪れた方も多いと思います

今回はそんな「養源院の血天井」を、司馬遼太郎先生が描く物語と共に巡ってみたいと思います

養源院

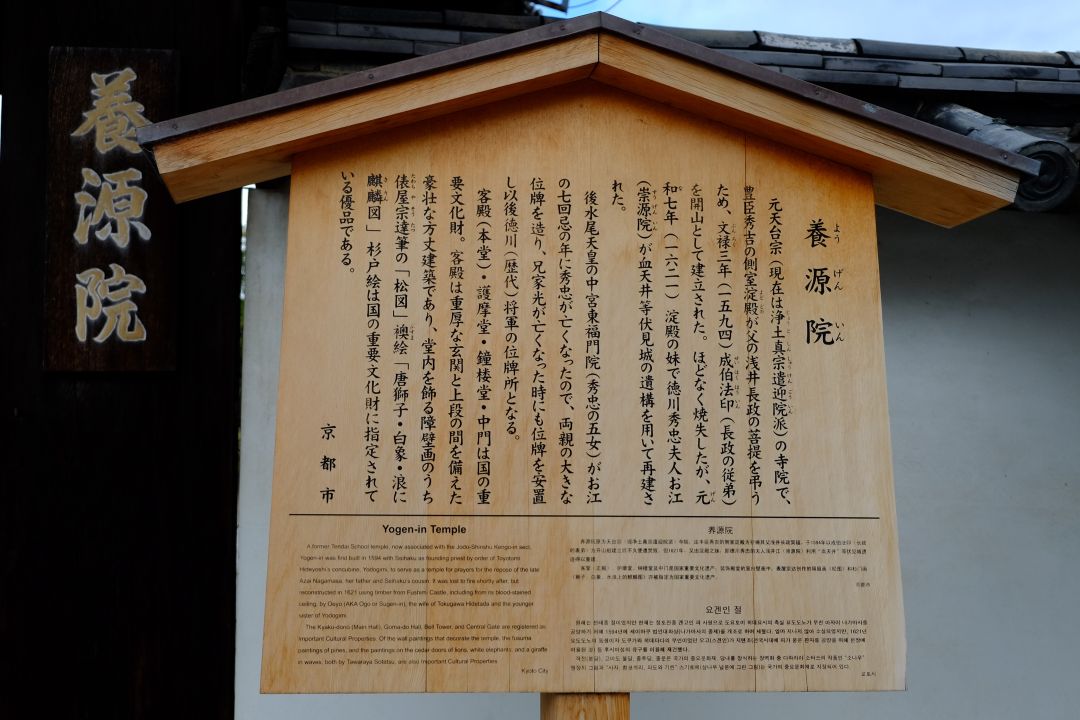

元々は天台宗の寺院で現在は浄土真宗の寺院である「養源院」は、豊臣秀吉の側室淀殿が父の浅井長政を弔う為に建立されました

浅井長政の院号を以て寺号としたのは文禄の頃、その後火災で焼失してしまいます

淀殿の妹、お江(二代将軍秀忠公正室)によって元和七年(1621)に再建

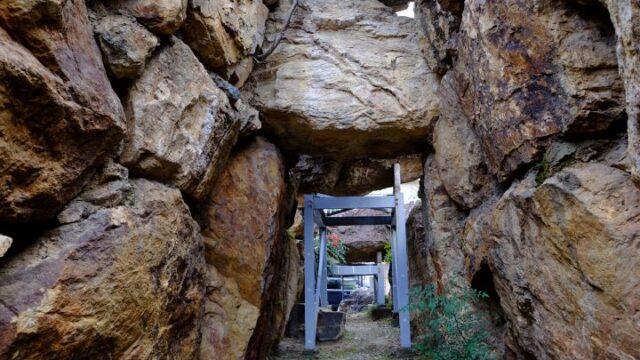

その際に伏見城の遺構を用いて再建されました

血天井

伏見城の戦い(1600)にて、豊臣方の軍勢に討ち取られる直前に自害した徳川武士の血で染まった廊下の板を使用して天井に用いられたもの

徳川将軍の正室(お江)が、豊臣家が建てた寺院を再建するにはいろいろと問題がある為・・

そこでお江は伏見城の戦いで自害した徳川武士の供養を再建の説明材料としたものと思われます

これにより、幕府の公的事業としてではなく、お江の私的事業として「血天井」を用いる条件下で養源院の再建が叶いました

![]()

俵屋宗達の杉戸絵

本堂には俵屋宗達が描いた「杉戸絵・襖絵」があり観光客の興味が注がれています

「白象」や「麒麟」、「唐獅子」等が大きく描かれていましたが、徳川武士の英霊をお慰めする為に珍しい霊獣が描かれたとも言われているようです

「鳥居元忠大将が果てた痕」と言われている血痕

本堂廊下の上の天井は「血天井」と言われ、伏見城の戦い(1600年)で自害した徳川武士らの血で染まった廊下の板を天井に上げてお弔いされているものです

徳川家康公が大坂城西ノ丸に移って以来ずっと、伏見城の城代の役目を務めて来たのが、徳川家譜代の大将「鳥居彦右衛門」です

「血天井」には、その鳥居元忠大将が果てた痕、とされる血痕も残っていて・・

自ら腹を突き片足を曲げたまま床に倒れた姿とおぼしき血痕が残されていました

実際にその血痕を目の当たりにすると・・実に・・臨場感がそのまま伝わってくるようで・・戦慄を覚えた記憶が蘇ってきます・・・

その他にもおびただしい数の血痕が「血天井」には残されており・・

「手形」そのものが残る痕や・・力尽きる刹那・・力が抜けてゆく過程で引いたであろう指の痕・・これは非常にインパクトのある体験となりました・・

『関ケ原』に読む鳥居元忠大将

司馬遼太郎作品『関ケ原』、お読みになられた方も多いことでしょう

その『関ケ原』の作中に登場する鳥居元忠大将にまつわる部分を読み、「血天井」に思いを馳せたいと思います

『関ケ原』の「琵琶湖畔」の項の中に家康公と鳥居右彦衛門との会談が描かれています

会津討伐にあたり慶長5年6月16日に大坂城を発した徳川家康は、夕方に伏見城に入ります

疲れを感じていた家康はすぐに寝床に入ったが・・

眼をつぶっているとふと思いかえし枕頭の鈴を激しく振りました

「申しわすれた。明朝一番に彦右(ひこう)に会うぞ」

鳥居彦右衛門元忠である

鳥居彦右衛門を「捨て城」の城将に任命する家康

翌5月17日早暁、千畳敷と言われる大広間にて家康は鳥居彦右衛門元忠と面会します

家康は「近う」とは言わず、自らが立ち上がって上段ノ間をおり

彦右衛門のそばまでゆき腰をおろし、右ひざを立て

「彦右衛門。頼みたい大事がある」といった

彦右衛門は家康より三つ年上で

家康がまだ松平元康といっていた少年の頃駿河の今川義元のもとに人質にとられて行った時三河からお守役の一人としてついていったのが彦右衛門でした

彦右衛門は当時、今川侍から奴僕のように扱われつつも家康の身辺を離れず、夏には家康の体をぬぐってやり、冬には肌で家康の足を温め、体を擦れ合わせるように共に暮らしてきた

それ以来、ふたりの間には主従、というより以上の濃厚な共通の感情が流れ続けている

「彦右衛門は律儀で朴訥で、主人のためなら水火も辞せぬという典型的な三河者だった」

家康いわく

わしが会津にゆけば上方で石田三成が旗をあげるであろう

そしてまずこの伏見城を攻めてくるだろう

大坂で西国大名を掻き集め、十万あるいはそれ以上の軍勢で攻め込まれたら、伏見城は陥ちるであろう

その「捨て城」の城将として、家康は鳥居彦右衛門を任命するのである

律義者の彦右衛門であってこそ、この死城の城将はつとまる

もし利口者を城将にすれば巧妙に立ち回って敵と妥協するか降伏するかもしれない

そうすれば徳川家の威信は地に落ち後に影響する

彦右衛門であってこそ、負けるとわかりきった防戦を愚直に敢行し死力を尽くして戦ってくれるだろう

この任は彦右衛門しかいない

「残ってくれるか」

と問う家康に、彦右衛門「承知つかまつりました」

そして家康が副将を三名添える旨を言ったのに対し

どうせ陥ちる城、いま申された三人の助勢は無用でござりまする

彼らは会津にお連れなされませ、この城の籠城は彦右衛門ひとりで十分でござる

と言って断ったという

しかしあまりにもあっけなく城が陥ちてしまっても、徳川の武威がうたがわれるのもいかん、という家康の意向をくみ、助勢に賛同した

家康と鳥居彦右衛門元忠の別れ

夜になって家康は彦右衛門を奥座敷によび、酒を飲みながら様々な物語をします

彦右衛門はこころよく酔い、駿河流寓時代の話などををしました

おもえばながい主従の御縁でござりましたが、これが今生で拝謁できる最後になりましょうと、彦右衛門はさりげなくいって座をさがった

やがて廊下を退がってゆく彦右衛門の足音が聞こえてきた

この老人は三方ヶ原の合戦でびっこになったため、足音が異様に高い

その足音が遠ざかってやがて消えたとき

家康は急に顔を蔽って泣いた。

この物語を読んだ上で養老院の「血天井」を見上げると

そこには家康の想いまでもが立ち上がってくるように思えてきます・・

言葉を飲み込んで血天井を見上げる私を

薄暗い廊下の先から「白象」が私を見つめているのでした

最後までお読みいただきありがとうございました

嬉しい 楽しい 見る 知る シアワセ

感謝してます