【鳥羽の淡海】が浮き彫りにする「筑波山イザナギ・イザナミ伝説」

ご周知、筑波山におけるイザナギ・イザナミの「天地開闢伝説」

定説ではイザナギ・イザナミがコーロ、コーロ、と矛をかき回して国生みをしたのは淡路島ですよね?

しかし筑波山縁起によれば「おのころ島」とは筑波山のことであり、故に日本二柱の父母二神、皇子四所降臨御誕生の霊山であり本朝神道の根本、と伝えられているのです

そして「偽書」とされている【ホツマツタヱ】においてもこの筑波山麓こそがイザナギ・イザナミが夫婦生活を始めた「伊佐宮」である、と、筑波山天地開闢伝説を後押しする内容が記されています

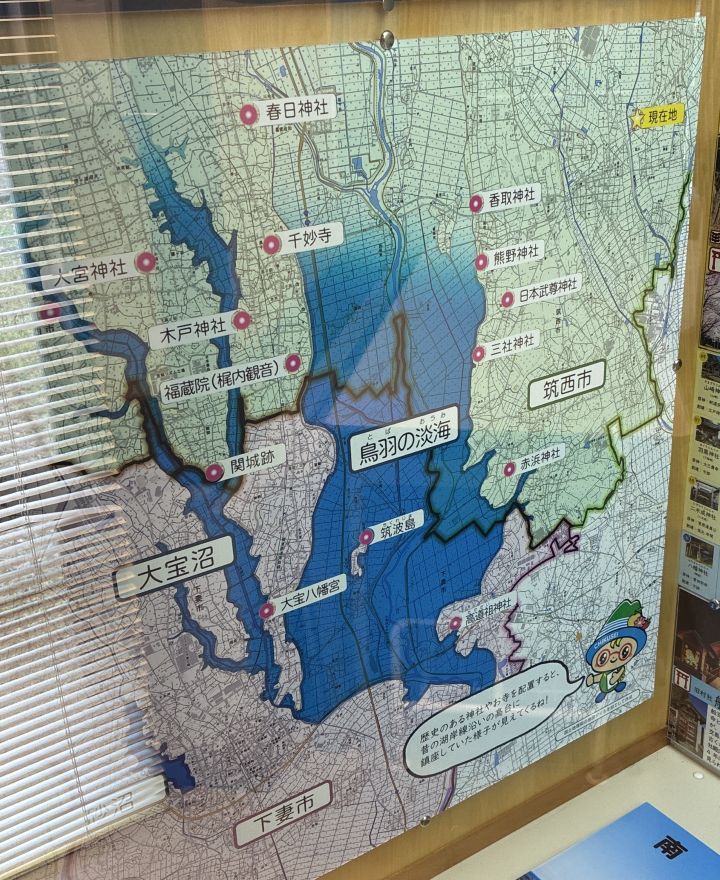

今回私は、この地に存在した古代湖、【鳥羽の淡海】(騰波江)に着目し、筑波山におけるイザナギ・イザナミ伝説について考察してみました

かつて存在した常陸国の「おうみ」【鳥羽の淡海】

常陸国風土記の記載に、「郡の西十里に騰波江あり。長さ二千九百歩、廣さ一千五百歩なり。」という記載があります

更には奈良時代の文献にも登場し、万葉集にも「鳥羽の淡海」についての記載があります

草枕(くさまくら) 旅の憂(うれ)へを 慰(なぐさ)もる こともありやと 筑波嶺(つくはね)に 登りて見れば 尾花(をばな)散る 師付(しつく)の田居(たゐ)に 雁(かり)がねも 寒く来鳴(きな)きぬ 新治(にひばり)の 鳥羽(とば)の淡海(あふみ)も 秋風に 白波立ちぬ 筑波嶺の よけくを見れば 長き日(け)に 思ひ積み来(こ)し 憂(うれ)へはやみぬ

万葉集 第九巻 一七五七 高橋虫麻呂

上記万葉集には、「鳥羽の湖も見えて秋風に白波が立っているのも見えた」と書かれています

そう、この地にはかつて鬼怒川と小貝川によって形成された巨大な小沼が存在していたのです

【鳥羽の淡海】の成り立ち

「鳥羽の淡海」とは、鬼怒川と小貝川によって形成された古代の小沼です

当時は洪水などが起きる度に河川の流路は変化し、現在とはだいぶ違った流路でありました

かつて鬼怒川は、現在の下妻市の長塚あたりで東に向きを変え、高道祖あたりで小貝川と合流していたと考えられるそうです

この合流地点に土砂が堆積し、小貝川を堰き止めて現れたのが「騰波江」、【鳥羽の淡海】と呼ばれる巨大な小沼です

その後平安時代初期頃から徐々に枯渇しはじめて現在に至ります

小沼があった期間はおおよそ500年~1,000年くらいと推定されているそうです

枯渇し始めると人工的な干拓が始まり、現在の田園地帯に至りました

現在、関東鉄道常総線の駅に「騰波ノ江」という駅があります

この場所こそがまさしくかつての「鳥羽の淡海」の場所になります

@安倍晴明展示館

@安倍晴明展示館

「安倍晴明展示館」に展示されている【鳥羽の淡海】を示す地図を見ると、かつての湖岸に添うように神社が建立されているのが分かります

古事記における「淡海の多賀」

古事記の写本、真福寺本の記載に

「伊邪那岐大神は淡海の多賀に坐すなり」

との記述があります

これはご周知、近江国・滋賀県は多賀大社のことであろうと思いますが・・

一方で日本書紀には国生みを終えたイザナギノミコトが淡路島に幽宮(かくれみや)を構えた、とあり

このことから古事記の「淡海」は「淡路」の誤写の可能性を指摘する説もあります

しかし「多賀に坐す」という点から見れば、多賀大社があるのは近江ですからイザナギノミコトは後年の拠点を近江の多賀大社に置いたという話になりましょう

さて、古事記におけるこの記載・・筑波山のイザナギ・イザナミ伝承となんら関係が無いじゃないか、と思うところですが・・・

古事記の記載における「淡海」、それは常陸国にも、筑波山麓にもあったんですよね!?

「淡海」とは近江のことではなくて、「鳥羽の淡海」のことだったとしたら・・・!

筑波山麓にもあった「多賀神社」!

このブログでも考察を重ねている【ホツマツタヱ】

この偽書と言われている「ホツマツタヱ」に書かれているイザナギ・イザナミ伝承では、ここ筑波山麓そこがイザナギ・イザナミノミコトが夫婦生活を始めた地とされています

そしてその「新婚生活」を始めた地が「伊佐宮」と呼ばれる場所であり、現在の茨城県桜川市真壁町界隈だと考えられるのです

真壁街道沿いには現在でも「伊佐々」というバス停があり、大字伊佐々界隈が「伊佐宮」の地であろうと推定されますが・・一説によると桜川は「伊佐々川」、「伊佐川」とも言うそうです

また、イザナギ・イザナミの最初の子「ヒルコ」=「和歌姫」を祀り、ワカヒメの産屋跡ではないか、とも言われている「歌姫神社」もありました

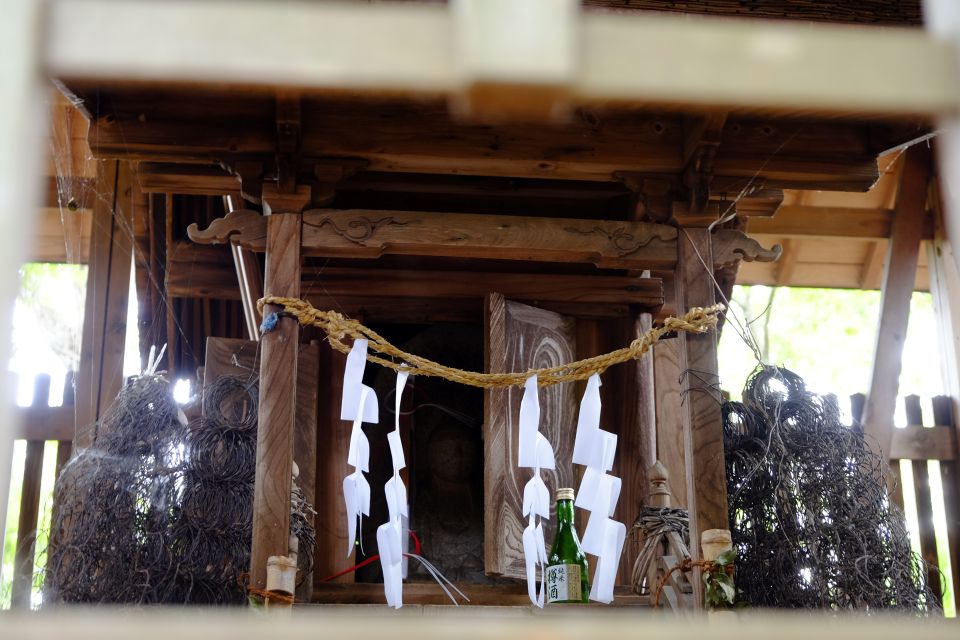

茨城県桜川市真壁町田にある多賀神社

茨城県桜川市真壁町田にある多賀神社

なんとこの「多賀神社」、【日本三多賀神社】と伝えられている神社だそうでして・・・

滋賀県の「多賀大社」、宮城県の「多賀神社」と共に「日本三多賀神社」といわれているんだそうです!

山に分け入った所にまるで隠されるように祀られている真壁町の「多賀神社」が・・滋賀と宮城の多賀神社と並んで称される神社だなんてにわかに信じられません・・・!

「箍」(たが=多賀)にちなんでか・・社殿の両脇にはたくさんの金属の輪が飾られていました!

日本の「箍」を締め直したイザナギ・イザナミを祀っているのか!?

古事記が伝える「淡海の多賀に坐す」とは筑波山麓のことなのか

ここまで常陸国に存在した「淡海」、そして「多賀」について見て来ました

もしも古事記の記載の「淡海の多賀に坐す」伊邪那岐大神の伝承が・・近江ではなく常陸国のことであったなら・・

「ホツマツタヱ」が伝えるイザナギ・イザナミ伝承と合致してきます・・!

「伊佐宮」が筑波山麓にあり、「鳥羽の淡海」があり、「多賀神社」もある

とすると俄然、整合性が取れてくるのです!

偽書とされる「ホツマツタヱ」の伝承も、俄然現実味が出てくるというものです

皆さんはどう思いますか?

終わりに

ということで今回は、かつて筑波山麓にあった古代小沼【鳥羽の淡海】について見てきました

筑波山におけるイザナギ・イザナミ伝説が、「鳥羽の淡海」によって浮き彫りにされてくるように感じるのは私だけでしょうか

茨城県の筑波山界隈に、そんな巨大な小沼があったことも今回初めてしりましたが・・

「常陸国風土記」そして「万葉集」、「古事記」と「ホツマツタヱ」、現地に残された地名と神社、

こうしたものをつぶさに見ていくことで、隠された神々の姿が垣間見えてくるように思えるのは、実に興味深く面白いものです

今回もお読みいただきありがとうございました

感謝してます

![]()

にほんブログ村